気象庁と避難指示・避難勧告の関係

避難指示に関する最近の動向

2021年5月、避難指示・避難勧告についての位置付けが整理されました。

最も大きな変更点は避難勧告は廃止され避難指示に一本化されました。

避難勧告と書かれた文章は古いものと考えてよいでしょう。

また、2020年には気象庁の情報がレベル化されて避難情報との対応が整理されました。

アメリカと同様に気象警戒レベル5とか気象警戒レベル4とか・・・そういうものが導入されたということです。

普段、意識してなければ避難については普通は考えませんよね。

そういう訳で気象予報士として整理してみました。

避難勧告と避難指示は違うの?

2020年5月に改正がありました。

2020年の防災情報で最も大きな変更がこれです。

避難指示への一本化。

そう、もう、2021年から避難勧告という言葉は使いません。

あなたが確認すべき情報は避難指示です。

「避難勧告」という言葉を使っている人がいたら「それ、ちょっと古いよ!」と訂正してあげましょう。

避難に関するガイドラインの元締めは内閣府です。

内閣府の令和3年のガイドラインの改定で書かれていますが、2019年の台風第19号(関東を直撃し大きな被害のあった台風です。)のワーキンググループの提言を受けての改定です。

要は「避難指示」と「避難勧告」両方あるけど分かりにくいよね?

使い分けも大変だよね。

って話です。

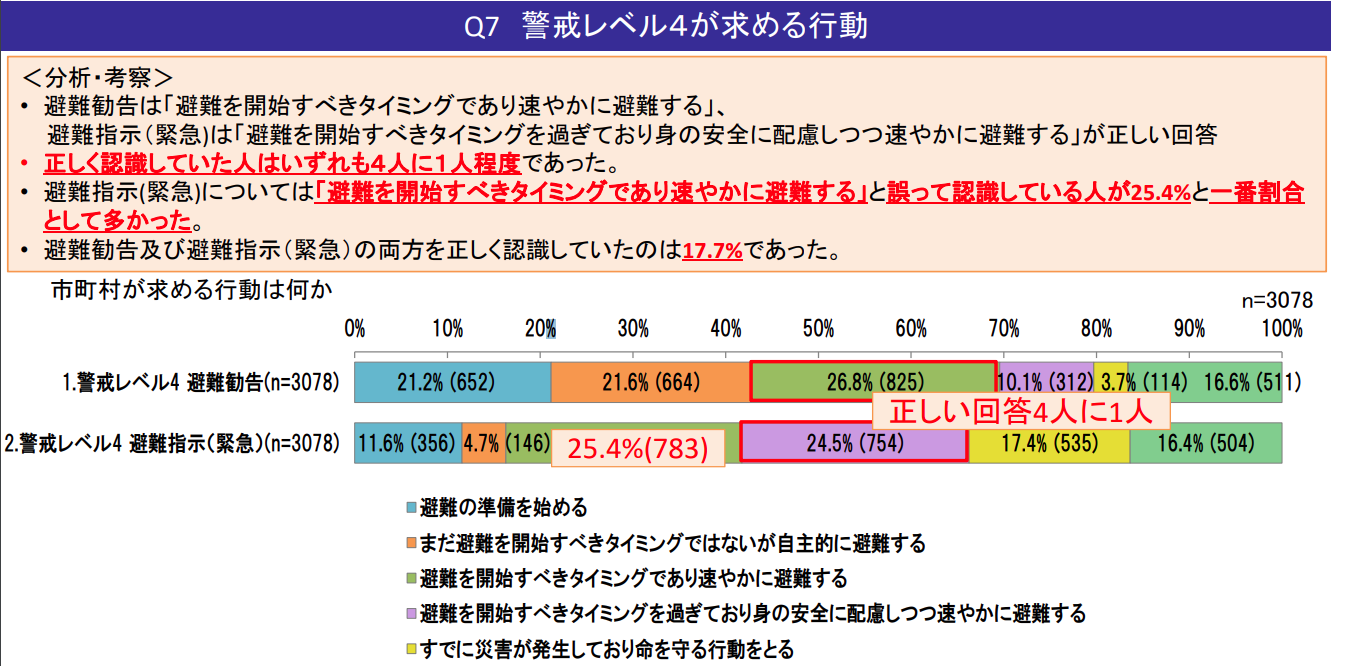

避難指示が出てからの避難では遅いというのが従前のルールだったわけですが、正しい理解は4人に1人。

そういうややこしいルールはシンプルにしようという改定です。

気象庁は避難指示は出しません。避難指示を出すのは自治体です

よく誤解されていますが、気象庁は避難指示を出しません。

ただ、避難指示に相当する情報を発表します。

ややこしいですね。

具体的には、大雨であれば、「土砂災害警戒情報」を発表します。

これは、自治体(市町村)に「避難指示出したらどうですか?」という情報です。

これを受けた自治体(市町村)は、さらに細かい地域(予め決めていた危険地域など)を対象とした避難指示を出します。

もちろん、避難所も開設が必要です。

「じゃ、避難指示ねぇ~」と、軽々と出せるものではありません。

しっかりと場所も人も、消耗品も準備してからの避難指示となります。

手間もお金もかかる話で、自治体にとっては重い判断です。

気象庁の出す情報にはレベルがある。

さて、問題です。注意報と警報、危険なのはどっち?

私は天気のことは好きでした。

でも、この問題の答えは成人するまで知らずにボーっと生きていました。

注意報より警報のほうが危険な時にしています。

平成25年の8月30日からは警報よりさらに危険な状況になって発表される

特別警報の運用が始まりました。

さて、また、問題です。

警報と特別警報の間の状態で発表される情報があります。

危ない順に

注意報<警報<土砂災害警戒情報<<特別警報

となっています。

このことはしっかりと気象庁HPの警戒レベルのページでレベル分けして書いています。

よって、警報と特別警報の間にあるのは「土砂災害警戒情報」となります。

分かりにくいですね!

さらに、どの情報のときに、どんな行動をとればいいのか分かりにくいということが中央防災会議(内閣府)問題として取り上げられました。

詳しく知りたい人向けの資料はこちらですが・・・内容が小難しいですね。

でも、もう一度、よーくみると

「注意報<警報<土砂災害警戒情報<<特別警報」

の関係って、順番がしっかりと決まってますよね?

これをレベル順に並べて避難行動と結びつけるのがレベル化の基本です。

そして、土砂災害警戒情報は避難勧告相当の情報と位置付けられています。

「見聞きした人は避難してね。」

「自治体の人も避難勧告だすよね?」

という情報です。

こういう風に、レベルごとに避難行動と結びつけるのが気象情報のレベル化です。

ということで、今日は気象情報のレベル化を紹介しましょう!

危険なレベルが分かるようにレベル化を開始しました!

数字にしてしまえば分かりやすいですね。

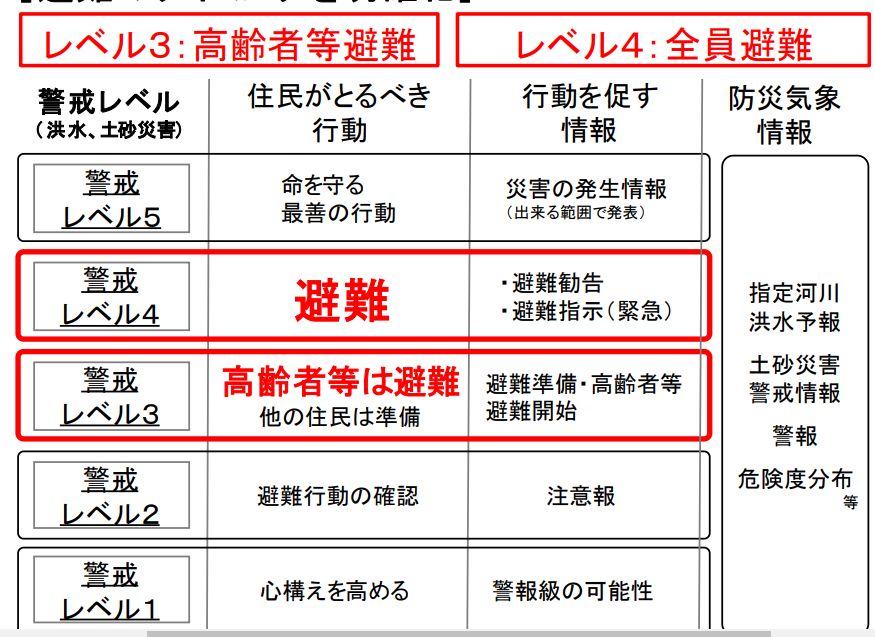

レベルは1から始まって5まで。

アメリカの映画では「カテゴリ5」とかいう言葉を聞きますよね?

あれです。

そして、ただレベル化するだけでなく住民の避難行動と結びつけるように設定しています。

「自治体の避難指示もレベル4で行うように!」など決めて判断に迷いをなくそうと言う訳です。

住民にだけでなく、自治体の行動もわかりやすくする。

そして、大雨の被害を最小限にしよう!という狙いになっています。

ちなみに、大雨だけでなく、気象庁の情報は洪水や浸水害だけでなく、地震の情報や火山の情報にまでレベル化しています。

では、警戒レベル毎に確認していきましょう。

気象庁の警戒レベル5とは?

警戒レベル5で発表される情報は特別警報です。数年に一度あるかどうかの状況でしょう。

気象庁の試算では数十年に1回となっていますが、最近の雨は激甚化しています。頻度は想定より高いと思って間違いないでしょう。

特別警報は大雨特別警報、大雪特別警報、防風特別警報、高潮特別警報、などがあります。

すでに、尋常じゃない量の雨が降っています。

恐らく、すでに災害は発生しています。

危険であることの再確認の情報です。

自治体は既に避難勧告を出し終えているはずです。

スマートフォンには、基本的に登録しなくてもエリアメールが届きます。

土砂災害であれば、すでに崩れているところが多数あるでしょう。

川はすでに一部氾濫しているかもしれません。

アンダーパスは浸水しているでしょう(間違いなく通れません)。

そういった状況を表しています。

大切なのは、そうなる前に避難をしておくことです。

もし、避難をしていない場合、可能であれば避難する。

外が危ないなら2階に避難する。

そういった情報になります。

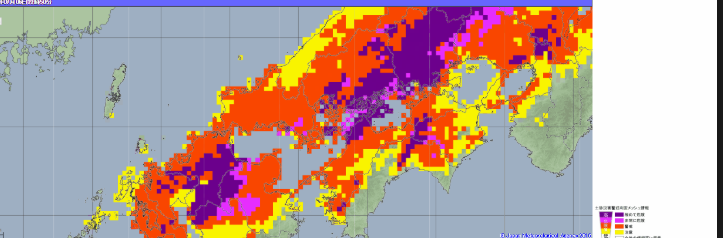

ちなみに、危険な状況を地図で確認するための情報が気象庁から発表されています。

危険度分布です。

自治体の避難指示を参考にしつつ、直ちに身を守る行動が求められます。

気象庁の警戒レベル4とは?

警戒レベル4とは、速やかに避難をすべきステージです。

自治会からは避難勧告が出るはずです。

自治会の防災情報を入手して活用してください。

気象庁は避難指示を出す立場にはありませんが、警戒レベル4の情報が出れば自治体は何らかの行動を起こすことが求められます。

ただ、自治体も急には避難所の開設はできません。

自治体の防災情報を待たずに、危険度分布を活用して避難するのも正しい行動です。

気象情報としては、「土砂災害警戒情報」や「氾濫危険情報」が発表されているはずです。年に1度~2度はこういった状況もあるでしょう。

身の回りを状況をしっかり観察して、可能かどうかを自分で判断して避難してください。

大切なのは「自分で判断して」というところだと私は思っています。

あなたの住んでいる所は大丈夫ですか?

ハザードマップで確認しましたか?

ただ台の地域であれば、浸水や洪水の心配は不要でしょう。

逆に、標高が低い土地であれば大雨が数時間続けば浸水します。

難しいのは川の近くで、川というのはその場で雨が降っていなくても上流で雨がふっていればその雨が集まってきて氾濫します。

自分の住んでいる所がどういう場所なのかを総合的に判断して避難することが大切です。

警戒レベル3とは?

警戒レベル3は避難に時間がかかる高齢者や障害を持っている人が準備をするステージです。

気象情報であれば、警報にあたります。年に数回はこういった状況があるでしょう。

大雨・洪水・浸水の警報は、実際に被害が発生する2~3時間前に発表されます。

予見が難しい現象であれば直前になることもありますが、基本的には避難のための準備時間があります。

あなたがスムーズに避難できるのであれば、ここで避難しても問題はありませんが、情報収集をして落ち着いて行動してもまだ多少の時間的な余裕はあります。

「おあばあちゃん、大丈夫?」と家族に電話をするならこのタイミングです。

警戒レベル2とは?

警戒レベル2は避難に備えて、行動を確認するべき状態です。

積極的に情報収集をしてください。

危険度分布や雨雲レーダーは見ましたか。テレビやインターネットでは気象情報を発表していると思います。

また、自治体のハザードマップも再確認するならこのタイミングです。

避難所も知っていますか?市町村のホームページに載っているはずです。

最近は紙媒体で配布もしていたりします。

避難所も、雨と地震で違ったりしますので注意してください。

気象情報としては、注意報が発表されています。

対象となるのは大雨、洪水、と地震、火山などですね。

乾燥や濃霧の注意報は違いますね。

注意報は歴史もあるので知ってますよね?

警戒レベル1とは?

警戒レベル1は・・・だいぶ抽象的です。

災害への心構えを高めるステージだそうです。

高める・・・まぁいいや。

関心を持つ。

災害レベル2の時に書きましたが、ハザードマップの確認、避難所の確認のほかに避難に必要な物を買い物に行くのもOKです。

気象情報としては、警報級の可能性が中となっているはずです。

数日以内に警報が発表される可能性がある。

警報は発表されないかもしれない。

そんな状況です。

なので、日ごろの備えの再チェックをするぐらいです。

警報級の可能性は、気象庁HPで確認できます。

使い方は非常に難しいですね。

警戒レベル1には、災害発生の数日前からなっています。もちろん、警戒レベル1のなかで本当に災害が発生するのはごく一部ですが。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません